變與流變

金樹人

金樹人

國立台灣師範大學心輔系

(感謝金老師慷慨的讓我將文章放上部落格,希望可以給你一些激盪及啟發。)

沒有巧合,並且也沒有什麼事是「因意外」而發生的。每件事和每件冒險,都是你的靈魂召來你自己身邊的,以使你能創造並經驗你真的是誰。(N. D. Walsch,1998,《與神對話》,83頁,台北:方智)

壹、緣起

若干年前,有位博士班的學生說要訪問我,要我談談我的故事,我的諮商理路。有許多心理學的老師輩也在談他們的學思歷程,我覺得自己的歷程還像拼圖一樣的散滿一地,拼湊困難。當時我不置可否。一晃七、八年過去了,有一次開會的時候遇到翁開誠與夏林清,他們約我談小歷史大脈絡。我答應了。我後來想,為什麼我會答應。雖然這些拼圖還是散滿一地,年復一年,可它們一直還在,有的更鮮明。如果它們的存在有呼之欲出的理由,我就試著來拼湊看看吧,看它們想說什麼。

第一次在電腦畫面空白的文件檔,我把浮現在腦海的,一一寫下,首先出現的是一些事件與畫面,混雜著一些概念。這些概念有的和事件有關,有的是事後的反思。就著這些事件與概念,我試著拼湊看看自己的小歷史。至於大脈絡,就有勞讀者自己去理解了。

我是接受了諮商心理學的訓練,再選擇進入生涯諮商的領域。在諮商心理學的範疇,有許多人認為生涯諮商與一般諮商是分屬不同的領域。專業領域可以被切割,但是人的問題表徵以及這個問題的背後原因是一體的。我處理的較多是生涯問題,可這個問題表徵的後面是人之所以陷入困境的歷史。我浸沐於生涯個案的學理與實務,在安身與立命的層級索解突破之道。穿透了問題的表徵,我似乎看到了一些人類心理現象「變」與「流變」的肌理。如果昇華到一個高度,我背後的信念是在幫助人找到「希望」。這個「希望」是回到人的歷史中才得以彰顯的。如何幫助一個人從失望、無望到希望,我試著從一些經驗敘說我對於「變」與「流變」的理解過程。以下這些片段的歷史,前面的部分大致是平鋪直敘,後面的部分則糾結著我的歷史與個案的歷史。

貳、小歷史

我的名字是村裡一位老先生取的。「樹人」成了我的天命,其實是有跡可尋的。小學一、二年級的時候,有一次過年,父親騎著腳踏車帶我去拜年。車子經過當時省主席的官邸。爸爸回頭問我,將來要不要住在裡面。我說,不要,我將來要當老師。

我做事認真負責,雖然換了幾位導師,除了小一,我年年當班長。我從小記憶力就不好,每次的背書都是最後快天黑了,老師也想回去了,才打幾個手心充數。小二我參加演講比賽,稿子背到哭,竟也得到全校第二名,第一名是五年級的。

初中我國文、史地的成績不錯,還代表學校參加台中市的作文比賽與演講比賽,都沒有得名。我最擅長的是工藝課,無論是做書架、石膏雕塑、模型車,都被老師拿去展示。有一次,我還把線裝書拆開,研究書是怎樣被串出來的,再用線裝釘回去。全校的海報比賽也是我帶著一群同學製作的。但是,英文26個字母和理化的元素表都是班上最後一個背完。初中三年,我又當了三年的班長。畢業參加高中聯考,我想考師專。那時候師專非常難考,我名落孫山,進了高中。

高中念的是一所教會學校,升學的壓力不大,五育均衡發展。校內的社團活動十分蓬勃,都在中午。我參加了口琴社,我們還上台視表演。我是足球校隊的右前鋒,在台中的聯賽中曾經踢進第二名(一共只有三隊比賽)。物理和化學一直不好,我選擇念乙組(社會組)。高中很喜歡美術課,尤其是水彩,我的畫作十有八九都被貼在布告欄。考大學沒有太大的把握,雖然幾次模擬考都在全校前幾名。最後兩個月的衝刺,我把每天每時要念的時間表列出來,照表操課。時間逼近的前幾週發生了狀況。我一個字都念不下去。將近有一週的時間腦子裡一片空白。恐慌之於,我只能找爸媽談,也去看了一位好同學。好不容易又能看書了。

師大的志願我幾乎都填了。大學進了師大教育心理系。並不是喜歡這個系,而是不討厭這個系。那時差一兩分就進了政大新聞系。大一又當班長,大二想轉國文系。當時也沒有輔導老師可以談,那幾天在床上輾轉反側,過了轉系的時間,就留下來了。大三忙社團,大四忙教學實習,大學就這樣過了。

真正開始作學問是在研究所。當時沒有教育心理研究所,相近的只有教育研究所。系裡大多數的老師都是教育研究所的教心組畢業的,幾位學長也是走這條路。我的專業認同在心理學,雖然教育研究所心理學的科目並不多,反使得我對每一門心理學的課都相當的投入。我的碩士論文與成就動機、焦慮有關,經常跑台大心理系的圖書館找資料,在裡面找到了研究的樂趣。

退伍前幾個月,師大的學生輔導中心成立。劉焜輝老師找我去,說好只是職員缺,每天要簽到簽退。那時我高考及格,第一次分發到中油人事處,第二次分發到總統府,戒嚴時期,如果在總統府做事,走路都有風。我不為所動。我開始很清楚知道我要什麼,不要什麼。也只有在作重要的抉擇時,自己才會被剝開來看個清楚。

在師大學生輔導中心的兩年,我一方面學著做事,一方面接觸心理輔導的個案。我十分篤定,就是這條路了。後來有機會出國,我想在心理諮商的領域裡學一些不一樣,而又是國內需要的。我選擇了生涯諮商。

國外三年,我接受的是實證主義的研究訓練。伊利諾大學是研究型的學術環境,研究法的要求很嚴。雖然我三年就完成了論文,入學時伊大剛剛接受APA認證的課程規範,我必須再加上一年的全時實習才能畢業。我不想留在美國工作,系裡同意我回國實習。

回國後進了師大教心系。當時學校輔導工作被稱為是顯學,師大開了一大堆在職訓練班,我曾經一週最高教到三十幾節課。從白天上到晚上,學期中上到暑假。20學分班、教官輔導知能班、大學部、碩士班、博士班。不知日子是怎麼過的。有一次進了研究室,上課鈴響了,我在研究室裡發呆,打電話向助教請假,說我病了。這種情形一直到系裡陸續增聘了心理諮商專長的教授進來之後才稍有改善。

源於大學社團的經驗,我瞭解自己不善於處理複雜的人際事務,所以一直迴避行政工作。接了三年的師大學生輔導中心主任,中國輔導學會四年的秘書長、兩年的理事長,三年的系主任,是人在江湖,不是全然的心甘情願。尤其在輔導學會理事長與系主任任期重疊的期間,接二連三處理的都是重量級的大事,幾乎每天都忙到心力交瘁。但是這段期間也是自我反思最強烈的階段,我以我承受壓力的反應為觀察的對象,內省壓力如何在這個主體上來來去去,來是怎麼來的,去是怎麼去的。這是上天給我最好的禮物。

在大學教席的教學、研究與服務三種角色裡,我一直把教學放在第一順位。即使是服務,我也視為是教學的一種延伸。至於研究,我的原則是必須有用,研究是為了放在實踐場域的應用。

接下來,是「我這個人」如何與「我的學術工作」相遇,摩擦出什麼樣「能夠把專業工作做得更好」的東西。

參、脈絡中的肌理

一、現代人力潛能發展中心:安身、立命與天命

柯永河老師主持現代人力潛能發展中心,時約1987年前後。我才從美國回來沒多久。柯老師認為我的專長在生涯諮商,所以我所接的個案都是生涯困擾的個案。這些個案是要付費的,年齡層橫跨青年期到中年後期,挑戰性十足。現在回想起來,十多年來的試煉,現代人力潛能發展中心是我專業發展最重要的實踐場域。

我帶著John Holland的概念與方法進入現代人力潛能發展中心。初期處理個案的方式大多以SDS與EPPS的解釋與應用為主。SDS我用來一向順手,EPPS在上過柯老師的在職訓練課程後,合著和SDS一同看個案的問題,也不覺得有困難。當個案數累積到一定的次數後,我從諮商的結果觀察到一些現象,我也從諮商的方式中發現自己有一些新的做法,讓諮商的效果更能凸顯。

在當時慢慢出現了一些自己的做法,只是力道還不夠。這些新的做法是不經意的發現,卻成了自己後來相當重要的諮商理路。所謂不經意是在什麼情況下的不經意?現在回溯起來,應該是一種亂軍中衝殺出來的兵法。一般來說,諮商的歷程是偶發的與不確定的。在進入諮商室之前多少有一些「今天該怎樣進行」的假設。一旦投身於現場,上下浮沉,必須在整個過程中緊貼著諮商的律動進行。有時在律動中,有時又必須跳出這個律動,conceptualize整個過程。所謂新的做法,是在貼緊這個律動之後的檢視,意外中發現律動中一些「不在預期中」的節奏。這些節奏環繞著對自我本質的探索。

(一)自我本質的探索

Holland的六角型概念有一個很重要的特性:相對位置的興趣類型,呈現出一種相剋的組型。這種組型很難以興趣概括之,有時還混雜了了人格、能力或價值。我相當好奇的是,來談的個案為什麼十之八九都呈現出兩極化的興趣位置?一個位置是真正自己,一個位置是現在職場的位置。這種現象是一種生活經驗與自我疏離的現象。開始時我只覺得用Rogers的理論可以解釋得通。後來Fromm(1976/1991)的人之所是(to be/being)與人之所有(to have/having)的概念,讓我看得更清楚。

當這樣的概念越來越亮眼的時候,接生涯的個案也越來越順手。但是我在這樣的過程裡不斷向下一步思索的問題是,如何把真正的自己定位得更清楚?對一位個案來說,諮商過程裡的覺察必須明確。我信奉的一個圭臬是Fretz Perls的名言:覺察是改變的開始。但是,how?如何才能讓一個人的自己被自己看得更清楚?我開始去探索「自我」,以及「自我」形成「概念」的本質是什麼?

(二)瞭解自我的途徑

我的焦點一直放在如何讓一個人看到真正的自己。我假設這個真正的自己存在於being的經驗中。如何讓being的經驗現身?心理測驗似乎辦不到,心理測驗只能看到抽離經驗的概念。我回到興趣的第一義去思索。May(1983)指出,英文的interest,拆開來是inter 與 est兩字。「inter之後產生est的經驗」,什麼是est的經驗?寫完一帖毛筆字,在課堂上與學生對話之後的共鳴,與個案交會的眼神。est的經驗是忘我的,陶醉的,沒有時間感的,空無的,…類似於高峰經驗。每一個經驗都有故事。於是我就帶著個案去找這些故事,去聚焦這些經驗。不經意的,從一次又一次的個案眼神裡,我相信我大概是做對了。這背後的諮商理路,大概有以下這幾項:

1.理路之一:從概念引發經驗,讓經驗說話

經驗發生於前,之後才產生概念。Perlz (1969)認為,「我」不是固定的,「我」是變動不已的,是因時因地(wherever and whenever)存在於個體與環境的每一個當下的接觸中。因此,「我」只有在不在,沒有好或壞。當每一個當下的「在」,成了過去的經驗,落入了回憶,這個儲存在長期記憶中的素材才是測驗所能測出來的客體「我」。我的主體不斷的和環境接觸,只要接觸就必留下痕跡,留下故事。故事有情節,情節自成段落,自成場景。我們會自動的給場景以主題,這個主題的命名就是認知中抽象能力的運作,出來的東西我們稱之為概念,也就是測驗上的題項。自我概念就是這些與「我」有關概念的集合。

「休姆首先斷定人有兩種知覺:一種是印象,一種是觀念。『印象』指的是對於外界實在的直接感受,『觀念』指的是對印象的回憶。」

「能不能舉個例子呢?」

「如果你被熱爐子燙到,你會馬上得到一個『印象』。事後你會回想自己被燙到這件事,這就是休姆所謂的『觀念』。兩者的不同在於『印象』比事後的回憶要更強烈,也更生動。你可以說感受是原創的,而『觀念』或(省思)則只不過是模仿物而已。『印象』是在我們的心靈中形成『觀念』的直接原因。」(Gaarder, 1995, p.368)

上述的「印象」以經驗為本,係「概念」形成的直接原因。

測驗呈現的是概念,從概念無法瞭解自我概念,這是相當諷刺的。測驗告訴我,我是「內向的」。這並不表示我知道我是內向的。除非我知道我為什麼是內向的。「內向的」是手指頭,指向的地方是有著豐富的內向經驗。從概念切入經驗,是認識自我的一條途徑。將原有心理測驗的優點與最自然的故事敘說結合。我讓個案經由概念,透過故事讓經驗說話。

2.理路之二:讓成功的自我認同(positive identity or success identity)現身

being 的經驗有正面的,也有負面的。對於某些諮商或心理治療學派,是從負面的經驗著手處理。我的生涯個案當然也有必須從負面經驗切入的,但是佔的比例不高。我大多從being 的正面經驗處理,或許與我的信念有關。當風箏下墜時,是negative identity讓一個人加速下墜;要讓風箏向上攀升,要緊抓住positive identity。positive identity不是無中生有,它是潛隱在人的存在經驗中,等待被發現。

3.理路之三:讓經驗from thin to thick

這個名詞是Michel White在敘事治療用的。我很高興我的發現和他所見略同。讓being的經驗from thin to thick,我的做法是這樣的。

Prediger(1976)在「美國大學測驗服務社」(American College Testing:ACT)的一連串有關職業研究計畫中,以Holland的理論為藍本,發現在Holland這個六角形的興趣結構下,潛藏著兩個雙極向度:一個向度為「資料」(data)與「意念」(ideas),另一個向度為「事物」(things)與「人物」(people)。為了考驗Prediger六個類型與D/I、T/P之間的對應關係,我們分別以高中生、大學生與成人進行了一系列的研究(金樹人,民82;金樹人、宋德忠,民82;金樹人、張德聰,民82),發現Holland的六角形模式與其潛在結構出現了一個新的對應關係:

圖一:改良式的六角型的潛在二元向度模式圖

從圖中觀之,趨近於Y軸「事物」這一端的興趣類型,是「實用型」 (R)與「研究型」(I),而非原來Prediger單純的「實用型」;趨近於Y軸「人物」這一端的興趣類型,是「企業型(E)與「社會型」(S),而非單純的「社會型」。另外,趨近於X軸「資料」這一端的是單純的「傳統型」(C),而非原來的「傳統型」(C)與「企業型」(E),趨近於X軸「意念」這一端的是單純的「文藝型」(A),而非原來的「研究型」(I)與「文藝型」(A)。

我設計了幾項類似於以下的活動。主要的目的,是希望從不同的途徑切入,儘量貼近當事人原原本本的興趣經驗,喚起其「人之所是的情態」。我在這裡努力去做的,是儘量讓一個人增加他對being經驗的體會,從而產生改變的動力。以下是這三個主要的活動:(1)「生涯憧憬」:請列舉出三種你(妳)以前曾經非常嚮往,但是至今仍無緣實現的職業(由近到遠);(2)「我最愉快的經驗」:在生活的經驗裡,我們常常會有一些回想起來感到十分愉快的事情。請你(妳)儘可能的回憶,在最近一段時間曾經做過哪三件事,讓你(妳)感到最愉快?(記在心裡,不必寫出來);(3)「生涯度假計畫」:假設你(妳)有七天的假期,打算前往馬爾地夫附近的一個新開發的島嶼群度假。旅行社的經理向你介紹這個旅遊的新據點:「這是我們和當地的旅遊業合作開發的新路線,一共有六個不同風情的島嶼,各有特色。」瞭解了六座島嶼的性質後,你(妳)覺得在哪些島上度假最自在?扣除來回飛行共一天,你(妳)可以選擇在三個島上各停留幾天?。

前兩項經驗聚焦在十字的圖形上,後一項經驗聚焦在六角型上,兩個十字加上一個六角型,可以引發出相當豐厚(thick)的生活經驗,而且是「being」的經驗。不只是將經驗變「厚」,這六角型的潛在結構最大的優點是能讓經驗聚焦。所以在我的個案紀錄裡,到處都是兩個十字加上一個六角型的塗鴉。

總結近廿多年來對「自我」這個概念的端詳與觸摸,下面的這個隱喻可以說明我對「自我」的理解(金樹人,民89 )。

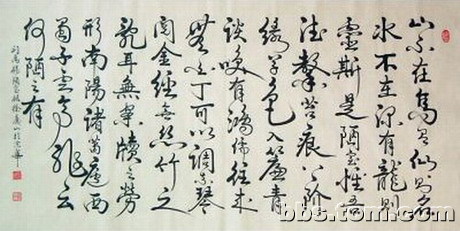

在一個風和日麗,景氣和暢的清晨,有個人來到山中。茂竹修林,蜿延的小徑開滿了野花野草。「青青翠竹,總是真如﹔鬱鬱黃花,無非般若」。這時候有個念頭不期然的浮現:

花是花,草是草,那「我是誰呢?」

他站在野花野草的中間,心裡想著:「花不會問『我是誰』,花就是花;草也不會問『我是誰』,草就是草﹔那是誰在問『我是誰?』」他看看四下無人,那當然是「我在問『我是誰?』」了。

「我在問『我是誰?』」

這下子出現了兩個「我」;一個我是發問的我,另一個我是被問到的我。被問到的我原來是提問的我,當後面發問的我出現的時候,主詞變成了受詞。而發問的我反成了主詞。

可是這兩個我分明是一個我。將時間的先後序列加進去,「我」在這個序列裡一分為二:發問的我在此時此刻(here and now)成了主體,被問的我在彼時彼刻(there and then)成了客體。主體的我浮上來,是一種不生不滅(nowhere;可視為now-here與no-where)的狀態;望著客體的我,是卻顧所來徑的每一個曾經經驗的狀態。主體的我是活潑生動的我,客體的我是經驗過後成了記憶的我。

如果這個人再繼續問下去:

「誰在問:『我在問:我是誰?』」

這個新念頭出現的我,也就是提問的我,成了新的主體的我;剛才才是主體的我這時候被推向原來是客體我的那一方,先前兩個主客位的我這會兒都成了客體的我(阿部正雄,1992)。

這個提問的我如何看客體的我?「我」彷彿看到客體的我成了電影底片中一格一格的畫面,從有記憶起到剛才的發問為止。正在「看」的這個我,要從這些畫面中回答『我是誰?』這個問題。然而,真正的問題是,他不能回答這個主體我究竟是誰。

心理學家面對心理現象的理解,相當於歷史學家面對歷史的史觀。理解的角度不同,帶出的行動也會不同。從現象學去理解精神病患,相信看了許樹珍、林湫雯、游淙祺的『精神病患生活與照顧的時間性問題』(民91),接受了精神病患特殊時間性的生活經驗,護理人員會帶出不同的照顧行為。而這種行為迥異於奠基於透過DSM-IV對於精神病患的理解。當下提問的我永遠沒法被理解,被理解的是層層經驗堆疊出來的「被推向過去時間點」上的我。這是我對「自我」的理解,也影響了我在諮商中的作為。

(三)The way to do is to be:立命的肌理

一般人想到生涯諮商,以為就是在解決安身的問題。但是人一旦接觸到自身的being,就是接觸到本然的經驗。生涯的發展決不是只有在安身的層次,拉高了層次看,是立命之道。中國人接觸到存在的議題,常說安身立命。這逼得我不能迴避「立命」的問題。

有趣的是,一位計程車司機啟發了我的想法。有一次我在師大上了部計程車趕去教育部開會,與計程車司機有幾句的簡短對話。

「你在師大教書,是吧?」「是。」

「教什麼?」「我教生涯輔導。」

「那是什麼課?沒聽過。」「生涯輔導的意思就是幫助別人做生涯規畫。」

「我聽過,可是什麼是生涯規畫?」

「它的意思是...安身立命吧。」車子在晃動,我直覺的就冒出來。

「這我懂,可是你們教授可以安身立命,我們開計程車的怎麼安身立命?」

「『安身』意思很簡單,賺錢養家餬口,我們都一樣。」

「可是『立命』是什麼意思?」

這立命是什麼意思?

我在生涯諮商的實務經驗中,如何切入立命這個議題? 第一個要弄清楚的是what:在我的理解裡,什麼是可以被觀察的立命?接下來是how:如何貼近觀察?

1.原頁探源

證嚴法師常提到「願力」,一個人只要在心底深處發願,就會產生源源不絕的巨大力量。這種「願力」和《第五項修練》的聖吉(Peter M. Senge)所提的「願景」十分相似。當我們將「目前的景象」與「願望的景象」同時在腦海中並列時,一種想要把二者合而為一的力量--「創造性張力」(creative tension)--便會產生。

有一次,我和黃素菲老師帶領一個外商電腦公司的生涯成長團體,我們在黑板上寫著大大的兩個字:願景。也許是黑板上沒其他的字,「願」這個字現身成「原」、「頁」兩個字:原來那一頁。

一個人的原來那一頁,是什麼?

趨近於東方的看法,一個人的原來那一頁,譬如本性;譬如自性;譬如真如;譬如如來;譬如如如。在《華嚴經》的<十迴向品>,為了說明「譬如真如」,從「譬如真如,遍一切處,無有邊際;」到「譬如真如,究竟清淨,不與一切諸煩惱俱。」,用了近百個譬如真如,說明這個抽象的概念。

在《成為一個人》一書中,Rogers提到在《老子》中有The way to do is to be之語(1961/1990, p.196)。我在《老子》中遍尋不得。後來發現似乎接近《中庸》開宗明義的「率性之謂道」。To be 即率性。而天命之謂性。天命與Maslow的inner nature相近,境界又比inner nature高一層。

而西方心理學研究原來那一頁,較趨近Maslow所謂的inner nature,包括了的是興趣、能力、性向、智力、價值、智力、與信念等特質,這些心理現象在人的自我狀態之內,以各種抽象而不可捉摸的形式存在。心理測驗專家編製出各種測驗,為了一窺這些特質之究竟。心理輔導專家藉著測驗的解釋與應用,讓一個人貼近自己的內在。一個人如果能貼近這些特質,讓它們充分展現,就是自我實現。

這些興趣、能力、性向、智力、價值、智力、信念等屬性再往第一義的深處去探詢,再下一層,更靠近原來那一頁的會是什麼?用什麼方法能再往第一義的深處去探詢?

2.立命的透視

前述我對於being經驗的探究,是回到「人之所是」的經驗中去搜尋高峰經驗,從中理解貼近原頁的本質,現今看來,這種方法上的掌握十分類似於敘事療法的做法。1997年前後,我進行國科會補助的三年有關「生涯建構」的研究,也同時在發展「職業興趣組合卡」,意外的發現了「階梯法」(laddering)。階梯法幾乎就是焦點詢問法的翻版。更意外的發現是,階梯法可以與being經驗的探詢相互遊走,讓我對立命的肌理有更深一層的體會與掌握。

階梯法是一種透過表面建構,層層深入到核心建構的方法。我們對於事情的判斷、人物的觀感、時事的贓否、物件的選取等,均源於內在認知建構的運作。此種建構有其階層性,表面建構在外,核心建構在內,如洋蔥般由外而內,層層相疊。外層容易為個體所覺知,內層則甚隱微,不易察覺。此法之概念源於Kelly(1955)的個人建構理論(Personal construct theory),經由Hinkle(1965)的改良而進一步的推廣應用,可以幫助當事人「透析」到內在的核心建構。

此法以「階梯」為名,顧名思義,其過程如踏階梯一般,循階而下。階梯的最上層是入口,屬一般的表面建構,如收入高、喜歡幫助別人、自主性高等等。只要選取一項建構,透過下列幾種類似性質但句型不同的問話,就可以逐級而下。因這種方法會讓當事人有被「窮追猛打」的不愉快感受,因此問話的形式要有變化。

為什麼你喜歡X,而不喜歡Y?

為什麼對你而言,X是那麼的重要?

喜歡X,對你有什麼好處?

這些問句的特色是以「為什麼」提問。一般的諮商多習慣用what、how、who、when等提問,不鼓勵用why。然此法的殊勝之處,在於必須藉著why的問句才能層層深入。

例如:

諮商師:為什麼你喜歡自主性高,而不喜歡自主性低的工作?

當事人:因為這樣在工作上我才知道我在做什麼。

上面當事人所回答的「知道我在做什麼」屬第二層建構,在性質上與第一層建構不同,因此成了再往下踏出的階梯。接下來,同樣形式的問句:

諮商師:為什麼對你而言,「知道你在做什麼」是那麼的重要?

當事人:因為這樣我才能對自己的工作產生成就感。

當事人所回答的「成就感」屬第三層建構,因為在性質上與第二層建構又不同。因此同樣的方式繼續問下去,一直到當事人無法回答為止,就有可能達到了核心或趨近於核心的建構。如果上面的例子繼續進行下去,可能出現的結果依照出現的順序分別是:

會覺得更有自信

得到別人的肯定

受到尊重

感覺自己是有用的人

這樣活著才有價值

3.尋根之旅:參透為何,迎接任何

一般人在生涯選擇上所遭遇到了瓶頸,很難釐清問題之癥結,總在外在的枝節上找原因。「階梯法」的技術能讓一個人抽絲剝繭的深入探索內在最重視的東西,然後回過頭來看看這些東西和現在生活當中藕斷絲連的關係。這些東西是自己內在的聲音,是自己最在乎的,一層一層的疊埋在心靈的最隱密處,遙遠的影響著自己漂浮在日常生活當中的所作所為。當事人越進入這個過程,引出越多過去的回憶。我發現走過的任何一層,只要敏銳的發現當事人有稍微波動的情緒反應,稍事停留,情緒的背後必定隱藏著故事。部分故事所標記的事件大多轉化成深埋著的「情結」(complex),影響著日常的行事。Jung認為,情結是因創傷的影響或著某種不合時宜的傾向而分裂的精神碎片,它有自己的驅力,可以強有力的控制一個人的思想與行為。當這些情結以建構的形式被看見,當事人多半有著濃烈的情緒在心中打轉,非僅感傷而已。

我在課堂上讓學生操作,我也在教師的生涯成長團體中使用,許多人在接觸到這層深入核心的東西之後,會經歷到前所未有的真實、踏實,因而豁然開朗,原來許多的困擾都是來自於一種未曾覺察過的衝突:生命風格(life style)與核心建構的背道而馳。一個深入帶入一個深入,折騰翻攪,然後生命風格與核心建構在此交會現身,心情會由震驚不安、難以置信,漸漸沈澱、沈靜、沈穩,之後轉而喜悅。當事人透過一層又一層的尋根之旅,「山窮水盡疑無路,柳暗花明又一村」,發現生命中最重要的寶藏。

上述的核心建構,即趨近於原頁的第一義。

(四)立命與天命

天命之謂性,率性之謂道。在接觸《天使走向人間》、《曠野的聲音》、《靈魂符碼》這幾本書之後,對於生涯的發展,我開始走向另一個層次的理解:天命。天命與宿命對待命運的態度不同。天命是agent,宿命是victim。

這個理解來自於:「今生我為何來此一遭」的提問。職業(vocation)的英文拉丁字根是"vocatio",意指"一種呼喚"(a calling)。職業的英文定義,按韋氏字典的詮釋,係指:「一種表現某種功能或進入某種生涯的呼喚、召喚或驅使」(Neufeldt, 1988)。Frankl指出,vocation指天職,即上天賦予每個人獨特的使命(1963/1983, p.124)。在天主教會內譯為「聖召」,認為每個人的生命是由天主所創造,天主所鍾愛。因此天主賦予此人一種獨特的召叫,當個人答覆此召叫時,才完成他被創造的目的(1963/1983, p.161-162)。回到中文看,職業,「職」當天職看,「業」當業報看,則人之秉性雖來自天賦,率性而為是呼應某種呼喚,有其更神聖的使命。

二、九二一哀傷團體:生命意義的轉化

九二一集集大地震發生的時候,我身兼台灣師大心輔系系主任與中國輔導學會理事長,兩個機構都要動員救災,忙得團團轉。當時在羅東有一個輔導主任的輔導團受教育部之命南下災區進行心理復健工作,急需要督導與諮詢。我身邊所有能動員的人手都抽不出身來,只好自己硬著頭皮帶著一位博士班研究生上羅東。這個經驗斷斷續續兩個月,讓我對生命事件轉換成生命意義的過程有了一個嶄新的體驗。

我在進入這個工作場域之前的思考是,如果一個人不知道如何處理自己的哀傷經驗,他如何能幫助別人處理哀傷經驗?因此我決定先帶著這些主任去看自己的傷痛經驗。我所採用的是一個稱爲「危機事件的壓力轉化(Critical Incident Stress Debriefing process: CISD)」(Everly & Mitchell, 1998)的訓練課程。

(一)什麼是CISD?

CISD是一種團體或小組活動的方式,經由口語敍說與團體的支援,透過壓力紓解、能量轉換與再教育等過程,減緩或紓解成員在經歷危機事件或創傷後的心理傷痛與不適。

(二)CISD的主要目標

1. DEBRIEFING:減緩危機事件對於受害人的影響,這些受害人包括:

(1)主要受害人(即當事人)

(2)次要受害人(如救難人員、目睹者等)

(3)周邊人員(如同學、朋友、家人或親人等)

2. EMPOWERING:協助受害人在危機中轉化生機

3. NORMALIZING:協助受害人從危機中盡速恢復正常

(三)CISD的七個主要步驟

CISD的主要步驟

CISD的步驟目標

1.暖身(introduction)

2.事實(fact)

3.思考反應(thought reaction)

4.情緒反應(emotional reaction)

5-1.症狀(symptom)a

5-2.重新建構(reframing)b

6.教導(teaching)

7.再出發(re-entry)

a急性情況下使用

b慢性情況下使用

介紹團體成員,解釋進行的過程,設定團體或個人的期待

成員逐一描述在事件中經歷之具體經驗,包括聽、聞、覺、知

將認知的內容表徵化,例如:

“最大的衝擊是什麼?”

“最糟的事是什麼?”

“你當時的想法是什麼?”

將以上敍述的情緒表達或宣泄出來

確定成員有哪些症狀反應,再轉回認知反應

將情緒反應再轉回認知反應:

“你從這個經驗中學習到什麼?”

“這個經驗想要告訴你什麼?”

“在這個經驗中你覺得自己最棒的是什麼?”

從個人的親身經歷,討論壓力情境下的正常反應階段,以及如何進行壓力管理等

澄清疑點,建立行動計劃

這七個過程像是一口井的剖面圖,進行的前面過程中整個團體的動力是向下滑落的,相當低蕩。在第四個階段到達井底,也即是情緒最低潮的時候。之後,團體動力慢慢開始向上攀升。當成員在接納了自己的所有反應,也透過分享與支援,理解所有的反應是正常的,慢慢的開始從再經驗的體察中轉換生命的哲學;可以很清楚的看到躍升的能量在團體中如旭日般熱緩緩的出現。

向下滑落的階段是最令人擔心的,可是在那當下整個團體動力是控制不住的。我們緊緊貼著敘說者的哀慟,在靜默中適當的提問:「如果他還活著,他希望你怎麼做?」、「你從這件事情學到了什麼?」或「這件事教給你什麼?」生命經驗的轉化在這個時候開始發生。

成員的回應,這種哀傷中轉化出來的生命哲學相當令人動容。例如:

「她的死,像大菩薩一樣承擔了我的苦難,我的活,我要完成她生前照顧人的宿願。」;

「親人的亡故讓我刻骨銘心的體會到人生的無常,我真的體會到了什麽是把握當下,從現在起要好好愛我身邊的人。」;

「地震那天晚上我們全家擠在一起,當什麽都有可能在下一刻被無法控制的力量摧毀的那一剎那,生命當中最重要的居然是全家都要在一起。」

「從電視中的畫面,我領悟到我隨時會走,我的孩子們這麽依賴我,怎麽辦?從今天起我要好好的訓練他們獨立。」

從這些災難的經驗中,我們看到成員領悟到生命中原來重要的東西變得不重要了,原來不重要的東西變得重要了,生命的意義在苦難素材的再經驗後重新洗牌。對於一個第一次帶領哀傷團體的我,不啻是一個震撼教育。我不只在現場,而且親眼看著生命敘說轉化成生命意義的心理變化歷程從谷底攀升,這種生命主題的再現,給出了行為實踐的新動力,產生了「希望」。

但是,我還是要問,為何這種敘說的形式會產生如此戲劇性的變化?

三、禪、完形與辯證

有些學生或同行會好奇的問我,你學禪啊?老實說,以前年輕時囫圇吞棗看過一些,似懂非懂。別人問起,也是左閃右躲的,心虛。後來遇到了一些事情,才讓我認真的想認識禪。

(一)與禪的機緣:不二之道

1988年,中國輔導學會推派林幸台教授和我去日本東京參加亞洲生涯輔導研討會。其中的一場報告,是由一位廣島的高中校長在某大學教授的指導下進行有關生涯規劃課程的實施成效。他所用以評估實施成果的指標是生涯成熟問卷,看看接受生涯規劃課程的學生是否生涯成熟程度會提高。這份問卷的建構分析將生涯成熟程度分成「開」、「示」、「悟」、「入」四個層次,也呈現了因素分析的漂亮數據。我不知道這四個層次的出處,好奇的前去問他。他看看我,問:你從哪來?我說:我從台灣來。他說:那你應該知道。

回來後我很不是滋味。過去我所有的諮商與心理治療的訓練,都來自於西方的治療理論,攀附在這些理論上,相當安全。這個刺激讓我駐足自問:西方發展出心理諮商或心理治療解決人的苦痛,東方人難道沒有苦痛?東方的智者如何運用智慧有效的解決庶民生老病死的疑難雜症?這裡面的學理是什麼?我所能想到的是佛學與禪學。這種想法在當時只有一個微弱黫黯的光點,在對佛學與禪學一知半解的情況下,這個念頭隨時會被風吹熄。這風,看不見,可感覺的到。那時,我還不知道如何去找「開」、「示」、「悟」、「入」的出處。

1994年我得到國科會的獎助赴母校美國伊利諾大學研究一年。九月十五日,才開學沒多久,系裡的學術組邀我進行一場公開演講。我報告的是之前在國科會補助下的系列研究,我詳細的說明了研究小組是如何發現Holland六角型潛在結構的新位置。報告完後,Terry Tracey教授問我:Dr. Jin, since you found a different dimension, why you use the same interpretation for the name of dimension? Why don't you try new interpretation? 他所謂的new interpretation,意旨自己文化中的解釋。他的提問是一個很大的衝擊,這一陣風,吹得我東倒西歪。這種衝擊只有在異國文化中才會令人震聾發聵,我終於能體會楊國樞教授在美國類似的經驗。

那一年我身邊帶著一本六祖壇經,在睡前隨意翻翻。原來,「開」、「示」、「悟」、「入」在這裡面。我第一次從頭到尾仔細的看完這本禪學宗師的自傳。一本六祖壇經的精髓,可概括為「識心見性」四個字,而在我的理解,濃縮在「不二」兩字。這兩個字後來經常會冒出來「挑逗」之前所學到的西方心理治療理論以及壓力管理的實務工作。

1.壓力管理:無所住而生其心

談到壓力管理的學習,可說是我整個學術生涯相當難忘的學習經驗。1987-1990年間,我擔任台灣師大學生輔導中心主任。吳英璋教授在教育部訓委會提了一個有關教師心理衛生的研究案。這個案子與學校有關,吳老師邀我參加。我就一腳踏入壓力管理的領域,這個偶然的際遇讓我受惠至今。

在這個案子裡,吳老師的構想是將他在醫院處理壓力個案所研發出來的壓力管理模式,應用在教師的壓力管理。吳老師首先為我們開了工作坊,瞭解整個模式的內涵,再由這群種子教師(包括篩選過後的博士班學生、現職國高中輔導老師)帶出結構式的壓力管理團體。這個工作團隊後來的發展是全然動態的,每個人最後都有自己的風格。這個模式對我的啟發是從生理、認知、情緒與行為的各個層面,訓練一個人如何敏感的覺察壓力的存在與影響。

壓力感受的重要來源之一,是壓力的刺激透過認知自動化的處理歷程,被解讀成千斤重擔。一般處理認知的問題,不外乎採用大家熟知的Elllis 的理情療法,Meichanbaum的自我內言, Bech的認知療法。基本上,這些方法雖然對認知的看法略有不同,對處理認知都有其邏輯的步驟可循,這些教科書上所有的步驟,在此不表。吳老師傳授的是Bech認知療法中的焦點詢問法(focus interview)。在吳老師的工作團隊中,我們花了很大的功夫將焦點詢問法的治療用途轉化成能夠操作、用在壓力管理的習慣建立。但是禪宗所遵循的法則大不相同。我好奇的轉向另類的方法。我們來看以下的例子:

丹霞禪師是馬祖道一的的大弟子,他已經當方丈了。有一次在一個廟裡掛單。冬天冷起來,沒有柴燒,丹霞就差人把大殿上木刻的佛搬下來,劈了用來烤火。當家和尚看到了,嚇得說:燒了佛,這個罪過多大。他的鬍子、眉毛都掉了下來,還脫了一層皮。兩人的差別在於著相與否,所以一人安枕,一人失眠。

禪學用公案來暗喻認知執著對行為的影響。「不著相」是對治壓力的根本之法,「無念念即正」,只要「念」轉,「業」跟著轉,海闊天空。《金剛經》的名句:「無所住而生其心」也是這個道理。禪學處理「念」的問題,相當於西方心理學處理「認知」的問題。相對於西方的循序漸進,禪學採用的方法大多是頓悟,明顯的呈現出東西方思維模式的不同。

以公案的方式隱喻念頭的影響與無念的重要性,我應用在公務員、大中小學教師、法官庭長的壓力團體,學員多能領會。尤其近年來學禪者眾,一般對基本禪理多知曉一些,以禪說解讀自身經驗中的困頓,頗能引發共鳴。

2. 出語盡雙,皆取對法

我後來發現,在若干經典裡相當細微的指出了比頓悟更具體的方法,這些方法的探微又能幫助我回過頭來看清楚諮商技術的「所以然」。作為一個助人的心理師要知道「做什麼」與「知道做什麼」;「做什麼」與「知道做什麼」是同樣的重要。如果把層次拉高,「知道做什麼」又可分為「知其然」與「知其所以然」。「知其然」還容易。「知其所以然」就微妙了。

惠能告誡他的高徒,在他滅度之後的傳法要旨遵循著以下的法則:

「若有人問汝義,問有將無對,問無將有對,問凡以聖對,問聖以凡對。二道相因,生中道義。汝一問一對,餘問一依此作,即不失理也。」《壇經。付囑第十》

這種「出語盡雙,皆取對法」的做法相當有意思。問東答西,看似答非所問,裡面其實充滿玄機。我們要注意的是在這樣的問答中會產生何種認知現象。《金剛經》裡也有類似的方法:

「須菩提,於意云何?菩薩莊嚴佛土不?不也,世尊。何以故?莊嚴佛土,即非莊嚴,是名莊嚴。」《金剛經》

莊嚴佛土,就已經是莊嚴了,為何即非莊嚴?更奇的是,即非莊嚴,是名莊嚴。這也是一種「出語盡雙,皆取對法」的做法。當第一層「莊嚴佛土即非莊嚴」出現的時候,原有篤定的心念被打得莫名其妙,停留在紊亂狀態的思維一時間找不到依附。之後,第二層的「即非莊嚴,是名莊嚴」再次出現,平常習慣的「因為…所以」邏輯又被打亂一次,造成了不敢或不能將思維停留在任何一邊的短暫現象,這就是「不二」。這種對話在《金剛經》中常常出現,這是一種打破二分慣性思維的方法。這種方法,不就是辯證法?

3.完形與禪:辯證的理解

對於辯證法的理解在我成為一個諮商人員的養成過程是不曾碰觸到的,有較深刻的體會是來自完形治療。有趣的是,完形治療也搭了一座橋,讓我再去看禪。

在博士班和陳秉華教授合開諮商理論專題研究,我們的上課方式是由學生與老師共同決定,選擇兩個理論來深讀。我的部分多年來學生選的都是完形治療。我們從原典入手,開始時是吃盡苦頭,後來才苦盡甘來。完形治療有其迷人之處,尤其是開創的Fretz Perls,人如其言。Perls在其自傳提到(Perls, 1969b),有一次在日本學禪,離開前夕,禪師問了他一個問題,「風是什麼顏色?」。Perls沒有回答,只見他對著禪師的面,吹了一口氣。完形的許多觀點是和禪互通的。有一本完形的書(Clarkson, 1989),有幾章的開頭引了一個禪的公案,對應完形的重要觀點。第一次進入這些章節時,我先是好奇,接著是驚訝,後來是汗顏。禪與心理治療的對應關係,Fromm與鈴木大拙有深入的對話。我所要表白的是,汗顏代表一種態度的軟化與接納,我開始讓東西文化在自己的裡面對等、自由的交匯。當時接觸最多的是鈴木大拙的中文譯作。

完形的特色之一在於空椅法的應用。Perls相當推崇Hegel的辯證法。空椅法即是辯證法的應用。Perls厲害的地方是他看得到辯證法用在解除像魔咒般的impasse底層的心理機轉。

4.辯證法的理解過程

在這裡我要談一下我對辯證法的理解過程。

2001年台北市有一個輔導主任組成的輔導團邀請我當督導,為期一年。我們平均一週碰一次面,前半年沒有什麼固定的主題,主要在解決這些主任巡迴輔導學校時遇到的個案問題。我發現這些主任雖然身經百戰,其實內在有些東西需要整理。所以第二學期開始,我就把主題調整到清理每位成員自己的諮商理路。每一次聚會整理1至2人的諮商經驗。我鼓勵他們從成功的故事開始。

當有故事發生的時候,成員在敘說某個個案。在關鍵的地方,我讓他們倒帶,停格。「孩子的眼睛亮了」這亮是一個表徵,指向重要的改變。那時你做了什麼?你認為你做了什麼,讓這個變化發生?你為什麼要這樣做?當時內在的想法是什麼?

讓他們思考,即使是別人的故事,「我認為這個改變是怎樣發生的?」許多的精采的內在建構就出來了。(「接納」、「包容」、「允許」、「被了解」,不同的內在建構一一的出籠,精采極了。)就像在「黃絹幼婦」的表象下,看到「絕妙」的意涵。「黃絹幼婦」是經驗是現象,「絕妙」是詮釋是建構。這樣,就出現了一個立體圖。如果我們繼續探問,為什麼「接納」、包容、「允許」、或「被了解」能讓人產生改變,第三層又會出現。

記得有一次結束了當天的團體回到家裡,寫著我的感想的時候,我突然的發現,原來諮商當中的改變,包括當事人的改變,諮商心理師的改變,都離不開辯證的法則。辯證法則整個就跳入了我思考的核心,從這個核心來看所有的改變。

(1)辯證的條件:穿透性的理解 辯證是一種T-A-S的循環。在心理學所指稱的內在歷程裡,T(thesis)係指一個概念、一種認知或一個角色認定,A(antithesis)係指對立的概念、認知或角色,它並不必要與T相反,但一定不等同於T。S(syntheses)是一個由T經歷了A之後的產物,本質上既不是T也不是A,而是一個全新的本體。

S之所以產生,關鍵在於T與A是否產生「對立雙方相互穿透」(the interpenetration of opposites)的理解(Basseches, 1980)。這種穿透性的程度越深,由T到S的幅度會越大。例如,將出遊視為是自我更新的一種提煉,「自助旅遊」(A’)與「隨團出遊」(A”)穿透性的程度不同,內在的充實感(S)也會有所不同。文化評論家Said(1984)在《寒冬心靈》一書中指出:「大多數人主要知道一個文化、一個環境、一個家,流亡者至少知道兩個;這個多重視野產生一種覺知:覺知同時並存的面向,而這種覺知--借用音樂的術語來說--是對位的(contrapuntal)。 …..流亡是過著習以為常的秩序之外的生活。它是游牧的,去中心(decentered)、對位的;但每當一習慣了這種生活,它撼動的力量就再度爆發出來。」(Said,1997)流亡者的多重視野來自於位移,離開了習以為常的秩序,從一成不變的生活中脫身,經由穿透性的理解,再反身觀照,就會撼動已經僵化了的自我中心的思維,而產生不同的學習。

高行健在《靈山》一書中尋找自己,敘說的方式是以第一人稱與第二人稱交互出現,以「你、我」雙重面向的意符(signifiant)來表達意旨(signifié)中的自我,所採用的方法也是一種辯證。每一次敘說的位置轉換,都帶出了新的自我。我曾經學著用這種手法寫日記,的確有撼動的力量。

諮商歷程中的辯證法則其實就存在於不同的諮商學派裡,帶著辯證法則的視框進入治療的療程,一切豁然開朗。敘說治療:消極的自我認同(negative self-identity)如果穿透性的理解到積極的自我認同(positive self-identity);完形治療:優勢自我(topdog)如果穿透性的理解到劣勢自我(underdog);完形的夢工坊,支解的自己(Disowned self)如果穿透性的理解到被支解的每一個部分(the disowned);生涯諮商:所有的自己(having self)如果穿透性的理解到所是的自己(being self);改變就會發生。餘如家族治療、交流分析等等,皆是如此,不勝枚舉。

接著又會有一個問題出現,有時穿透性的理解發生了,但是還是不能產生改變,怎麼回事?我們在壓力管理的課程裡運用焦點詢問法,就常發現穿透性的理解發生了,但是還未產生改變的現象。原因之一,改變還是發生了,T成了T’,只是相當的細微,無法被觀察到。原因之二,T的自動化思考迴路相當堅強,Perls用「化石」形容之。我們可以試著藉助「量變產生質變」的歷程,也就是--Σ穿透性的理解。只有一次又一次的從不同事件中增加當事人的覺察,當覺察的程度到達某種改變前的閾限,改變就會發生。我前面談到在生涯諮商中的「讓經驗from thin to thick」,就是「Σ穿透性的理解」運用的例子。

(2)辯證改變之前的一刻 如果我們再一次追根究底,為什麼穿透性的理解會產生改變?是什麼樣的氛圍,讓T經歷A的位置後,改變發生?我懷疑不二的狀態,就是「正」「反」辯證後,「合」即將生成的狀態。我自然的回到「不二」的狀態去找答案。辯證會讓一個人拉到中間的位置;這個位置既不是topdog的位置,也不是underdog的位置。這就是不二的狀態。那麼,「不二」是個什麼狀態?不二的狀態,是一種處於「念與念的空隙」狀態,「無所住」的狀態。

諮商的情境,不是只有一個人,不二經驗的形成更為複雜。我試著去找,在我自己的接案故事裡,有沒有這種經驗?我要分享我和我個案的一個經驗。

這是第四次的諮商,他在一陣憤怒的咆哮之後,道:「我真是很孤單,我真的是很寂寞…,要不是為了我的父母,我會去死…,那種孤單,像是外星人,沒有人能夠懂…。好難受好難受…」。我怔住了,整個人在一種失重的狀態,彷彿進到了孤單裡面,我和他中間的界線不見了。那一剎那的感覺,身份是多餘的,語言是多餘的。那一刻,我是平靜的,四周是靜得出奇的,聽不到一點聲音。外面原來施工的敲打聲落在意識之外。他也靜了下來,由原來的雙手握拳揮舞,嘶聲喊叫,在漫天狂花的怨懟中,平和了下來。整個諮商室靜得一點聲音都沒有。很空寂,又很飽滿。靜默中不知過了有多久,我感覺眼眶是濕的。他的眼中含著淚水,問我,你在想什麼。我回神過來,告訴他,以前我在他身邊,只想幫助他,但現在我感覺到了他的孤單,他的苦。我也很茫然。我一時也不知道該如何是好,我們一起來看看將來怎麼辦。

我離開了(letting go)我的位置,穿透性的進到他的位置,這時候的我是忘我的;他離開了(letting go)他的位置,在我的面前,穿透性的進入了敘說的位置,這時候的他也是忘我的。當各人分別進入了坐忘的狀態,同時發生的一種現象,由I&IT進到I&THOU,兩人之間是透明的,非常的empathy。同理心的前提,是letting go,離開原來的位置。同理心的極致,是在對方深層的需要上產生感應。感應的發生,對助人者與被協助者都同時產生了不二的心理狀態。

5.「不二」的心理治療功能:「變」之前的「流變」

上述「不二」的狀態,是一種空無一物的狀態。沒有你我,沒有高下,甚至沒有沒有。記得一個生涯的個案,在銀行任職,天天接觸的是數字,覺得日子像是行屍走肉(to have)。從過去經驗的敘說中,案主慢慢發現自我經驗中愉悅的部分,都集中在與人的接觸,覺得這才是真正鮮活的自己(to be)。To have 與to be經由穿透性的理解,接下來是落在既不是to have也不是to be的「不二」狀態。

這種「流變」的過程有的是緩慢的,有的相當激烈。在完形治療裡,Perls用汽缸的活塞引爆歷程來描述這個過程,怵目驚心(1969a, p.59-62)。Perls將T-A-S修改為正經驗-反經驗-合經驗。當事人的「正經驗」是虛假的,中間隔了一個僵局層(impasse layer),這是許多人的難關。只要有勇氣跨越僵局層穿透到「反經驗」,首先經驗到內爆層(implosive layer),會有短暫的黑暗、窒息感、麻木與癱瘓,伴隨著強烈的情緒反應,隨即進入外爆層(explosive layer)。過程的結束,恍如隔世,開始接觸到實存的人格(authentic personality),真實的自我。Perls認為這種狀態是no thingness。覺察到空,空就在那裡。當我們接受且進入了空,沙漠開始開花。

讓個案從「正經驗」的起身到「反經驗」的落腳,這種流變的過程是心理師相當大的挑戰,也是這門專業的致命吸引力。我曾用過空椅法協助一位中年的生涯個案,當進入了汽缸的活塞引爆階段,時間是停止的。結束後,兩人都恍如隔世。

西方智者認為,這種狀態是一種「創造性的模糊」(creative indifference),東方智者認為,這種狀態是一種「真空妙有」。也就是說,不著兩邊、真正的虛空當中,裡面蘊藏著無限可能的創造性,也蘊藏著極大的行動能量,對未來重新燃起希望。

我有理由相信,人是可以自己解決自己的問題,只要進入這種狀態。

肆、後記:不疾不徐

在給出這些因個人的歷史而帶出來的文本,經過不斷的循環理解,我發現我一直沒有去碰觸窗外沸沸揚揚的心理學本土化的運動。雖然美國伊利諾大學的那場經驗讓我刻骨銘心,我還是帶著教學與研究所得到的知識進入諮商的現象場,在諮商的過程中尋繹自己的諮商理路。我並沒有,也不可能擺脫西方心理學對我的影響,我是讓諮商場域中的相遇(encounter)給出答案。這答案是否是本土,我不知道。我只知道,這是我的經驗。而回頭碰觸東方的哲思,往往是在諮商困境中回首後的豔遇,許是東方準備了千年,等待與我相逢。

最後,我想起《莊子天道篇》的一個故事。桓公在堂上讀書,輪扁在堂下做輪子。輪扁問桓公,讀什麼書?答曰:讀聖人之言。輪扁對曰:聖人已死,其書難得其精華。就如自己做輪子,不可徐,不可疾,而不疾不徐恰到好處,只能得之於手而應之於心。莊子講這個故事,想要說明可以形諸於語言文字的,只是形名度數。要用語言或文字說出意符背後的意旨,不是容易的事。心理現象的變與流變,原本混沌。我在自己的位置,逐漸看到這種現象,由平面到立體,由靜態到動態。而要用語言敘說這樣的經驗,只能說到這裡。人人有其不疾不徐的體驗,得之於手,應之於心。我比較篤定的是,經過了本文這樣的敘說,能夠更積極的面對混沌與不確定。

參考書目

金樹人(民82) 我國大學生職業興趣結構分析。輔導與諮商學報,1期,37-55.

金樹人、宋德忠 (民82) 我國大學科系圖之初步研究:興趣量表之應用。第一屆華文社會教育與心理測驗研討會,中國測驗學會主辦,民國82年12月14-16日。

金樹人、張德聰 (民82) 中國人之職業興趣結構分析(III)。台北市:行政院國家科學委員會專題研究計畫成果報告。

金樹人(民89)「我」的看見與現身-「職業組合卡」的不可能任務。測驗與輔導,162期,3393-3396。

許樹珍、林湫雯、游淙祺(民91)精神病患生活與照顧的時間性問題。「現象學與人文社會科學的對話」學術研討會,政大哲學系與現象學研究中心,2001年4月15日。

Basseches, M. (1980). Dialectical thinking and adult development. Norwood, NJ: Ablex.

Clarkson, P. (1989). Gestalt counseling in action. London: SAGE.

Everly, G. S. & Mitchell, J. T. (1998). The Critical incident stress debriefing process (CISD) and the prevention of occupational post-traumatic stress. In J. T. Mitchell & G. S. Everly: Critical incident stress management: The Basic course workbook. (2nd Ed.) MD: International Critical Incident Stress Foundation.

Hinkle, D. (1965). The change of personal constructs from the viewpoint of a theory of implications. Unpublished doctoral dissertation, Ohio State University.

Kelly, G. A. (1955). The psychology of personal constructs (Vols. 1-2). New York: Norton.

May, R. (1983). The discovery of being: Writings in existential psychology. New York: Norton

Neufeldt, V. (Ed.). (1988). Webster's new world dictionary (3rd ed.). NY: Simon & Schuster.

Frankl, V. (1963). Man's search for meaning. Boston: Beacon Press.趙可式、沈錦惠合譯(1983)活出意義來。台北市:光啟

Fromm, E. (1976). To have or to be? NY: Harper & Row.孟祥森譯(1991)生命的展現。台北市:遠流出版公司。

Perls, F. S. (1969a). Gestalt therapy verbatim. Lafayette. Calif:Real People Press.

Perls, F. (1969b). In and out of the garage pail. Mob, UT: Real People press.

Prediger, D. J. (1976). A world-of-work map for career exploration. Vocational

Guidance Quarterly, 24, 198-208.

Rogers, C. (1961). On becoming a person. Boston: Houghton Mifflin. 宋文里譯(1990)成為一個人。台北市:桂冠。

(本文發表於輔仁大學心理系卅週年系慶學術研討會, 2002年5月24~25日, 新莊,輔仁大學)

沒有留言:

張貼留言